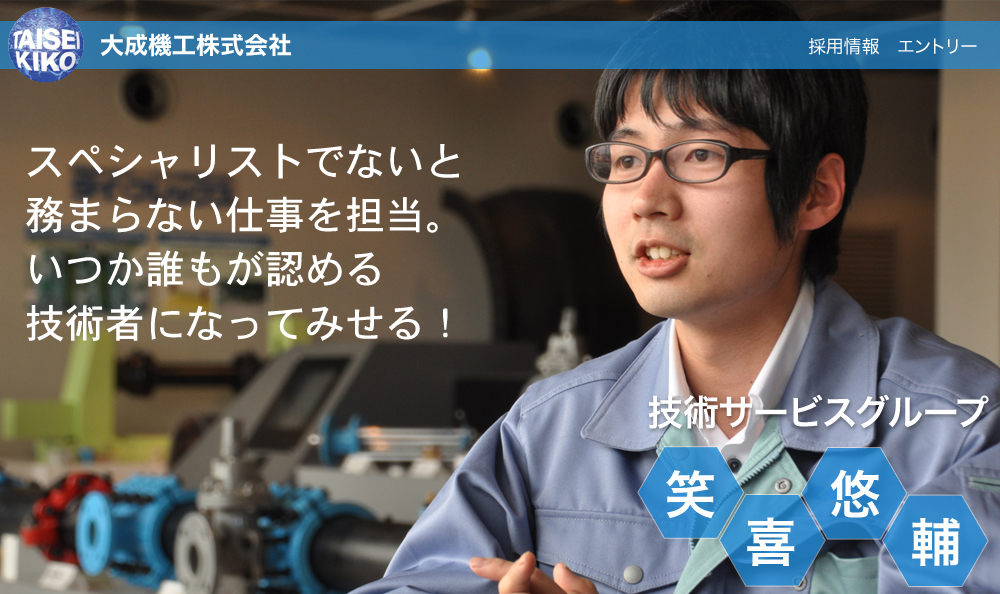

大学時代に就職活動をスタートさせる際、「学校で学んだ機械工学の知識を活かし、社会に貢献できる職業は何だろう?」と考えた末、人の暮らしに密着した“水”にまつわる仕事にたどりついたんです。そこで水道関連メーカーをいくつか訪問し、水道の補修材を扱う大成機工の就職試験を受けることに。面接を受けた際、面接官が「水道業界で70年以上活躍してきたこと」「災害時の復興支援に力を入れていること」など会社について熱く語ってくれ、入社を決めました。現在は技術部の技術サービスグループに所属し、営業部の支援を行っています。具体的には、営業から依頼のあった製品取り付けや施工の検討を行い、製品の仕様書や、製品の外観図、工事に必要な作業寸法を記載した図面を作成しています。自分の関わった製品が暮らしを支えていると思うと、やりがいを感じますね。また、水道局などのお客様や水道工事の施工会社様に対して講習会を実施するのも業務のひとつ。その場で、製品説明や施工のデモンストレーションを行い、当社への理解を深めていただいています。

日頃から意識しているのは、営業部からの依頼に素早く対応すること。営業部の先にいるお客様をなるべく待たせたくないんです。私が担当しているお客様は主にコンサルタント(設計会社)。彼らは複数の業者に工事図面を打診することもあります。その際、対応の早い業者の図面を採用することもよくあるんですよ。また、「根拠をもって設計に取り組む」というのも私のモットー。入社当初、私の設計図面を見た先輩から「こんなに長いボルトは必要ない」と、サイズを数ミリ短くするように指示されたんです。それ以来、製品を設計する際には「なぜこのサイズにするのか」「なぜこの素材を使ったのか」など、仕様をとことん吟味するように心がけています。仕様のちょっとした違いによって、コストや工事のしやすさなども大きく変わってくるんですよ。

大成機工は国際協力機構(JICA)「上水道施設コース研修」の見学指定工場で、毎年、世界各地から視察団が研修にやってきます。私は入社1年目のときに、この見学会で、施工実演を行いました。実演内容は「不断水分岐工法」と「漏水補修工事」の2つ。実演中、視察団の人たちは興味津々でした。特に、通水下で水道本管に穴をあけ、断水せずに分岐配管を行う技術が好評で、「ドリルやカッターで管を削っていくのに切りくずが管の中に入らないのはなぜか」などの質問が飛びかいました。また、勢いよく漏水している箇所を補修製品でピタッと止める技術にも関心を示していたのを今でもはっきりと覚えています。たくさんの人に見守られながらの作業で緊張しましたが、同僚と協力し、無事に実演を終えることができました。作業終了後、拍手をもらったときには、当社の技術が世界に認められた気がして、喜びがわきあがってきましたね。

部署の先輩はとても面倒見がよく、質問や悩みには親身になって対応してくれます。同期の仲間が色んな部署にいるのも心強いポイント。最近は、海外のお客様を対象にした立ち会い試験に向けて、工事部の同期と頻繁に打ち合わせを行っています。現在は現場に合った製品設計がメインの業務なのですが、将来的にはエンジニアとして新製品の開発に携わりたいと考えています。そのためにも、今後は技術部に限らず、さまざまな仕事を経験したいです。たとえば、工事部の現場仕事だったり、営業とお客様のところに同行したり。また、施工の現場に積極的に足を運び、水道業界に関する知識を増やしていきたいですね